[전북의소리] "전북지역 가습기 살균제 피해 신고자 249명 중 53명 사망…아직도 86명 피해구제 인정도 못 받아&…

"전북지역 가습기 살균제 피해 신고자 249명 중 53명 사망…아직도 86명 피해구제 인정도 못 받아"

- 2025.03.26 04:27

이슈 현장

가습기 분무액에 포함된 살균제로 인해 사망하거나 질환에 걸린 이른바 '가습기 살균제 참사' 피해 전북지역 신고자들 중 35%는 여전히 피해구제를 받지 못한 것으로 나타났다.

25일 전북환경운동연합과 환경보건시민센터에 따르면 올해 2월 말 기준, 정부에 신고된 가습기 살규제 피해자는 모두 7,993명으로 이중 사망자는 1,891명으로 4명 중 1명이 사망한 것으로 나타났다. 특히 병원비와 장례비 등 최소한의 긴급구제를 지원하는 구제법에 의해 5,828명이 피해자로 인정된 가운데 전북지역의 가습기 살균제 참사 피해구제법 인정자는 163명으로 이중 사망자는 34명에 달한다.

14년 전 세상에 알려진 이후 최소한의 배·보상도 제대로 이뤄지지 않아 ‘고통’

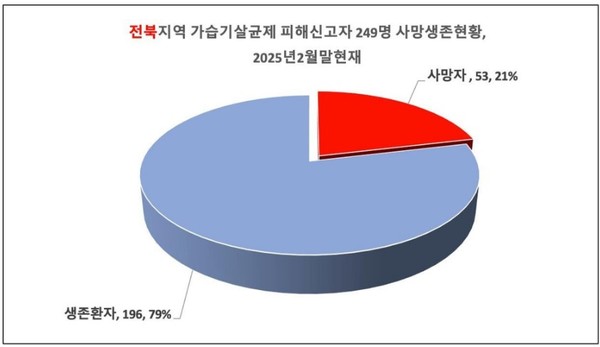

전북지역 피해 신고자는 모두 249명이며, 이중 사망자는 53명으로 나타났다. 이들 중 구제법 미인정자는 전체의 35%인 86명(사망 19명)으로 여전히 피해구제 인정이 안된 피해자가 다수인 것으로 드러났다.

이는 호남(전북, 광주, 전남) 및 제주지역으로 범위를 확대해 보아도 전체 피해 신고자 668명(사망 172명) 중 구제법 인정자는 69%인 462명(사망 109명)이며 미인정자는 209명(사망 63명)으로 나타났다.

지금까지 배·보상이 이루어진 피해자는 구제인정자 5,828명의 10%도 채 안되는 508명에 불과하다. 1994년부터 제품판매가 시작돼 올해로 31년째이고, 2011년 이 사건이 세상에 알려진 이후 14년째지만 여전히 최소한의 배·보상도 제대로 이루어지지 않고 있는 실정이다.

“기업들 책임 회피한 채 조정안 거부, 1차 조정 실패…국가·기업 모두 책임”

이에 대해 전북환경운동연합과 환경보건시민센터는 “가해 기업이 책임을 회피하고 민형사상의 사법체계가 가해자를 엄벌하고 피해자를 보호하는 사법정의가 제대로 작동하지 않고 있다”며 “이에 3월 17일부터 3주간 환경부 주관으로 전국 순회 피해자 간담회가 열리는 중이다"고 밝혔다.

전북권에서는 25일 오후 2시 전주시 덕진구 소재 전북지방환경청에서 열렸다. 이날 열린 피해자 간담회는 가습기 살균제 참사 피해배보상의 ‘조정’을 위한 피해자 의견수렴 과정으로 전북지역 피해자 단체들은 “1차 조정이 실패한 이유는 옥시와 애경 등 책임이 큰 기업들이 책임을 회피한 채 조정안을 거부했기 때문”이라며 “2차 조정에 앞서 환경부장관은 이들을 어떻게 견인할 것인지부터 밝혀야 하며 국가는 기업과 더불어 가습기 살균제 참사에 큰 책임이 있다는 점을 잊지 말아야 한다”고 주장했다.

또한 피해자들은 “다수의 피해자가 아직도 불인정 받고 재판정 중인데다 구제가 인정된 사례마저 절대 다수의 피해 등급이 너무 낮아서 조정해도 제대로 된 배·보상을 받지 못하고 있다”면서 “배·보상 합의시 관련 기업들이 거부하지 못하도록 피해구제법에 담아 제도화 하고 정부 차원의 추가적인 피해자 찾기 노력이 수반돼야 한다”고 덧붙였다.

“기업 부담 전제 피해구제특별법 지속 유지 중요”

이에 대해 전북환경운동연합과 환경보건시민센터 관계자들은 “2022년 1차 조정안이 실패한 이유는 옥시와 애경 등 책임이 큰 기업들이 책임을 회피하며 조정안을 거부했기 때문인데, 환경부장관은 이들을 어떻게 견인할 것 인지 방법과 내용을 밝히지 않고 있다”며 “피해자들을 실망시키는 낮은 수준의 합의를 해서는 안되며, 가습기 살균제 참사에 가장 큰 책임이 있는 기업들과 합의를 끌어내는 과정에서 기업의 주장에 끌려가서는 안 된다. 기업 부담을 전제로한 피해구제특별법의 지속 유지가 중요하다”고 강조했다.

또한 이들은 “국가는 기업과 더불어 가습기 살균제 참사에 큰 책임이 있다는 점을 잊지 말아야 한다. 현재 여러 피해자들이 국가의 책임을 물으며 고발하고 경찰청 앞에서 일인시위를 이어가는 이유다”며 “다수 피해자가 아직도 불인정 혹은 재판정 중이고, 구제인정된 절대 다수의 피해 등급이 너무 낮아서, 조정해도 제대로 된 배보상을 못 받는다는 피해자들의 지적과 항의가 앞선 환경부 간담회에서 쏟아졌다"고 언급한 뒤 "현재 진행 중인 환경부의 조정위한 전국 순회 피해자간담회와 더불어 구제법의 판정에서 불인정 이유 및 피해 등급 판정에 대한 설명회가 별도로 추진되어 피해자들의 목소리를 귀 담아 들어야 한다”고 지적했다.

이밖에 이들 관계자는 “배·보상을 위한 피해지원이 합의되면 그 내용을 피해구제법에 담아서 제도화해야 한다”면서 “지난 2022년과 같이 옥시, 애경 등 일부 기업의 거부로 무산되는 일이 없도록 해야 하며 피해지원 대상은 현행 피해구제법에 의거한 피해신고자 및 구제인정자를 대상으로 하게 되는데 이는 전체 피해자의 극히 일부에 불과하기 때문에 환경부가 가습기살균제 참사문제를 제대로 해결하고자 한다면 차제에 ‘정부 차원의 적극적인 피해자 찾기’ 노력이 필요하다”고 주장했다.